Une rentrée d’hiver contre les figures patriarcales ?

- Simona Crippa & Johan Faerber

- 5 janv.

- 9 min de lecture

Peut-on dessiner des lignes de force dans cette rentrée d’hiver 2025 ? Peut-on dans ce qui désormais constitue le second temps fort de l’année littéraire esquisser des pistes de lecture au sein d’une production hivernale toujours plus foisonnante ? Comment lire ainsi cette rentrée d’hiver plus que jamais abondante avec une augmentation de 5,7% des parutions au regard de l’an passé ? Comment se saisir de ces 507 romans dont 70 premiers romans et 67 essais publiés ces jours-ci sinon en tenant cette rentrée d’hiver, comme toute rentrée littéraire, à la manière d’un algorithme de son époque ?

Car, peut-être, faudrait-il rappeler, ainsi que le mettait en lumière le dossier inaugural de Collateral en janvier 24 à l’occasion du lancement de notre revue culturelle, que les rentrées d’hiver se structurent toujours doublement depuis leur surgissement médiatique et commercial au tournant des années 10 : une rentrée consécrative qui, se constituant autour de figures littéraires connues et reconnues, poursuit le mouvement de classicisation d’une oeuvre déjà confirmée ; et une rentrée révélative qui, se forgeant autour de jeunes voix primo-romancières ou en voie de constitution d’oeuvre, initie le plus souvent la tonalité poétique de ladite rentrée.

Cette rentrée d’hiver 2025 ne déroge pas à cette loi doublement fondatrice. Tout d’abord : la rentrée consécrative. En 2025, elle voit la parution de figures désormais reconnues du paysage littéraire comme Jean Echenoz qui revient avec le formidable Bristol, Olivier Rolin avec le non moins passionnant Vers les îles éparses et Olivier Cadiot avec les captivants Départs de feux. Cependant, loin d’offrir leurs derniers livres comme une confortable rente médiatique, ces écrivains tous issus de la même génération d’écriture proposent, au contraire, de relancer les dés de leurs poétiques respectives par ce qui, depuis l’horizon des années 1980, les réunit : le refus d’un magistère.

Qu’il s’agisse de Bristol qui, autour de la figure de Robert Bristol, cinéaste de dernier ordre, dont le récit, instable, opère par glissements où “on se croit sorti de l’une sans avoir pour autant pénétré l’autre”, ou de Cadiot qui confie “Le plus souvent, j’avais l’impression de me faire avaler littéralement dans les murs. / De disparaître dans les ondes”, les figures auctoriales sont comme vidées de leur auctorialité même par leur propre inquiétude à être : leur fragilité d’incarnation, sans cesse questionnée. Comme traquées par la crainte de la disparition, ces figures auctoriales interviennent dans le champ d’une manière neuve, qui refusent de s’imposer comme des pères en écriture, qui, perpétuels fils, défont, depuis des impossibles filiations, la posture paternelle : sans cesse en déjeu.

Et c’est peut-être bien cette problématique figure du Père qui se fiche au coeur du second pan de la rentrée d’hiver, à savoir la rentrée révélative. Car, à suivre les jeunes voix qui se donnent à entendre ici pour la première fois et celles qui continuent de s’affirmer, la ligne poétique majeure de cette rentrée d’hiver 2025 tient à la place hautement problématique du Père, toute majuscule dehors.

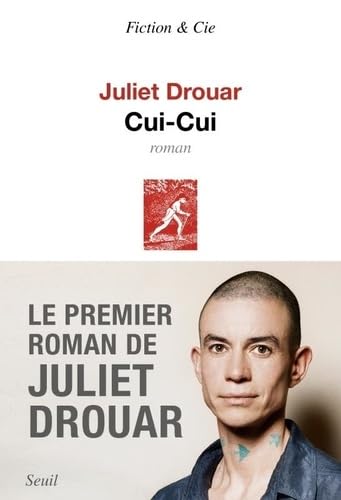

De Clothilde Salelles avec Nos Insomnies jusqu’à L’Avenue de Verre de Clara Breteau en passant par Cui-Cui de Juliet Drouar, parmi les grandes révélations de cette rentrée, les récits interrogent avec force la place paternelle au sein de la famille. Une place paternelle que la fiction sonde, que la non-fiction interroge, que la diction scrute sans répit afin de placer le père comme figure critique au centre même du texte mais à l’aune d’une question anthropologique inédite, et un point d’énonciation neuf qui fait époque dans le récit : qu’advient-il de la figure paternelle dans une diction post #MeToo ? Par quelle forme narrative appréhender une figure paternelle dans une diction qui entend se défaire de la violence patriarcale ? Quelle voix dévisage le Père quand ce ne sont plus, comme dans les générations précédentes, les fils qui donnent de la voix mais les filles dont certaines portent dans leur timbre la trace matérielle des violences incestueuses ? Si, à l’aube des années 1990, Dominique Viart avait pu à juste titre discerner les récits de filiation, cette rentrée d’hiver 2025 ne cristallise-t-elle pas un mouvement nouveau qui, dans le sillage de #MeToo, amorce ce qu’il conviendrait de désigner comme des récits de dépatriarcalisation ?

Des récits pour défaire le patriarcat qui peuvent emprunter différentes formes, solliciter différentes voix mais qui, tous, instituent la figure paternelle en un centre narratif qui se fait toujours comme dérobé, redouté et creusé depuis autant d’énigmes. Il n’est qu’à se saisir du très beau Patronyme de Vanessa Springora qui, cinq ans après Le Consentement, creuse à la mort de Patrick son père son histoire paternelle, cherche l’origine de “Springora” et interroge le passé du Père de son père : “Tu ne t’es jamais remis d’avoir découvert que ton nom était une supercherie, une mystification destinée à escamoter le passé gênant de ton père. Et tu as décidé de le détruire à ta façon, en bousillant ta vie et celles des femmes qui t’ont aimé, et accessoirement celle de ta fille unique.” Le récit de dépatriarcalisation consiste alors à défaire le patronyme sinon anonymiser sa parole : “Et si l’on peut “se faire un nom”, c’est qu’on peut aussi le “défaire”.”

De Springora à Salelles en passant par Breteau mais aussi, par le beau-père, chez Florence Seyvos dans Un perdant magnifique, le père creuse la phrase comme la tâche aveugle liminaire et terminale qu’une parole double tente d’approcher tant, dérobées ou au contraire violentes sans faille, les figures paternelles se tiennent ici comme autant de figures elles-mêmes doubles : des trous narratifs mais aussi des énigmes herméneutiques face à la délégitimation du patriarcat par des voix féminines mais aussi féministes qui deviennent aussi bien narratrices qu’enquêtrices - en manière d’écho à deux textes matriciels de la rentrée de septembre avec Hélène Gaudy dans Archipels et Clémentine Mélois avec Alors c’est bien – sur lequel Collateral reviendra.

Tout d’abord donc : le Père comme trou narratif comme on parlerait d’un tombeau familial tant sans doute ici les pères sont à considérer comme autant de figures post-mortem du patriarcat qui font de sa famille une manière de No Man’s Land habité d’une terreur sourde et d’un abandon profond. Ainsi, de l’un des textes les plus puissamment inouïs de cette rentrée : La Faille de Blandine Rinkel dont Collateral n’a pas fini de vous parler. Chez Blandine Rinkel, la Famille devient la faille, à savoir la famille moins une lettre, celle qui aime. Le Père qui s’est sacralisé en allant vers la violence “était un despote fantaisiste. Terrorisant et drôle, il a aussi perdu toute une famille avant la nôtre”. Rinkel concluant de manière lapidaire : “il m’a quand même semblé grandir, auprès de lui, dans le deuil de l’idée de famille.” Cette confiscation de la famille par le patriarche aboutit à la production de voix qui témoignent, comme celles des narratrices-enquêtrices, d’“existences instables et indéterminées. Celles qui refusent, ne parviennent pas, ou n’aspirent pas, à s’établir.” La Faille de Rinkel livre la formule énonciative et existentielle qui anime chacune de ces filles questionnant le père : “Toutes celles qui doivent couper pour rester vivantes.”

Ou comme dans Nos insomnies de Clothilde Salelles, un des plus forts textes parus depuis ces dernières années, où la petite fille peine à comprendre ce qui anime le père, peine à saisir ce qu’il fait : “Si on mettait de côté les talismans, le père vivait dans un monde sans objets : il n’effleurait pas nos cartables ni nos vêtements, ni les meubles, ni la tondeuse, encore moins les ustensiles de cuisine”. Intimidante et presque terrifiante comme un ogre, le Père s’impose curieusement comme une figure non-actantielle : désactantialisée, donc d’autant plus alarmante.

Enfin : la figure paternelle comme énigme herméneutique infranchissable. Car comment sonder ce qui ne parle pas ? Les pères de cette rentrée d’hiver ne figurent-ils pas dans les récits de dépatriarcalisation comme autant de béances discursives ? Qui sait ce que pense et ce qui anime le père de Nos Insomnies ? Qui sait les discours que tient le père d’Anna, le laveur de carreaux de l’avenue Nationale à Tours dans le remarquable L’Avenue de verre de Clara Breteau ? Qui connaît réellement ce qui anime le père qui se glisse aux abords de chaque scène quand, sous la plume de Juliet Drouar, Cui-Cui commence à parler de lui pour dénoncer l’inceste qu’il lui fait subir ? Comment interpréter le peu qu’il dit ? Comment interpréter la courte phrase énigmatique “écrite sur une feuille volante” par le père de Il n’a jamais été trop tard de Lola Lafon ? Dans chacun de ces récits, qu’il s’agisse de la restituer, de s’en méfier ou de l’attaquer, la figure du Père s’interprète et s’analyse comme une figure culturelle voire cultuelle : du néo-libéralisme et de l’inceste. Mais encore ? Car elle existe heureusement, de l’amour filial dont le sentiment irrigue toujours continûment, comme force ambiguë, tour à tour aimable et redoutable, l’intégralité des récits.

En ce sens, les récits de dépatriarcalisation qui trament cette rentrée d’hiver 2025 doivent résolument se lire comme un double effort continu de l’écriture : une écriture de l’anthropopoïèse qui pose l’incomplétude de l’être tant que le patriarcat comme violence culturelle n’a pas été mis à distance ; une écriture apotropaïque, qui vise à détourner le danger que constitue même mort la méconnaissance de la figure paternelle.

*

Mais peut-être un dernier mot avant de clore provisoirement cet édito sur ces figures paternelles (qui ne sont ici que des personnages ou des évocations) sur une figure paternelle qui, au coeur de cette rentrée d’hiver, est, cette fois-ci, narrateur de son propre récit. Un mot ainsi sur L’Hospitalité au démon de Constantin Alexandrakis qui donne la parole au Père, un homme marié à Salomé et papa d’une petite fille mais qui, dans sa prime jeunesse, a été violé par Bernard, un ami de la famille.

Peu à peu, à mesure que sa petite fille évolue dans les paysages du Danemark où ils se sont établis, “le Père se retrouve à subir un temps qu’il ne pensait ne jamais revoir, le temps des aiguilles de trente tonnes, le temps des montres molles, le temps où dix minutes durent une heure, et une heure près d’une vie. Le temps long, très long de l’enfance. Et là-bas, il faut croire qu’il aurait préféré ne jamais y retourner.” De plus en proie à ses démons, et au viol pédophile qu’il a subi, le Père enquête sur lui-même en “Grand Touriste de la Pédoquestion”, s’inscrit à des cours de boxe où il frappe encore et encore, relit la Lolita de Nabokov pour comprendre ce qui lui est arrivé, dans un mouvement de relecture semblable à celui qui animait Neige Sinno dans Triste Tigre et qui, par ailleurs, signe ici la préface. “Pour lui, tout le monde est potentiellement pédophile”, finit-il par penser avant de rejoindre la Structure un groupe de parole formé par des féministes auxquelles il confie avoir eu le sentiment d’avoir violé une travailleuse du sexe.

Dès lors, sa vie bascule : les féministes entendent le signaler à la protection de l’enfance car si “La-Structure-est-un-lieu-féministe-qui-se-doit-d'être-safe-et-nous-ne-pouvons-accueillir-ici-des-agresseurs”, elles ne peuvent ignorer que l’homme leur a confié aussi bien que “Ah oui, votre fille. La dernière fois vous avez parlé d’érections...”. Sa vie bascule mais peut-être surtout la narration et le sens du récit qui, dans ses 20 dernières pages, apparaissent soudainement problématiques : que penser en effet de la manière dont le combat féministe est considéré ? Que penser du discours féministe qui se voit parodié par un ironique “Pour elles, nier c’est toujours déjà être dans le déni” ? Comment comprendre cette remarque anti-féministe du Père qui reprend le chapelet des attaques réactionnaires contre #MeToo : “Le Père se retrouve plongé dans un monde en partie né au milieu des années 70 dans la Silicon Valley, un monde de chasse aux sorcières façon Salem, où il est désormais acceptable, voire recommandé, que les travailleurs et travailleuses sociaux, les militant.es féministes, les médias et les thérapeutes mènent des enquêtes criminelles” ? Que penser aussi bien des féministes que le Père, dans la foulée, traite de Gorgones et qu’il estime plus dangereuses que le pédophile qui l’a violé : “Il n’a jamais été traumatisé comme ça, même par son petit pédophile personnel. Qu’on se le dise en termes d’impact psychologique, ces Gorgones de la Lutte Anti-pédocriminalité ont fait pire que ce sale type” ?

Entre deux insultes aux féministes traitées plus loin de “mégères” encore, L’Hospitalité au démon pose question, dans ses ultimes pages, sur la figure du Père, dont Salomé, sa femme, glisse comme une ombre dans le récit et où la petite fille est largement évoquée pour sa tyrannie lacrymale. Une figure du Père qui, préférant la boxe viriliste, délaisse le champ de la parole qui devient dangereuse car les féministes bornées peuvent la retourner contre vous... Voilà de quoi laisser très perplexe. Mais surtout :

Ne voilà donc pas, entre “gorgones”, “mégères” et “chasse à l’homme”, des termes et des tours de pensées qui, à n’en pas douter, ne manqueront pas de ravir... les antiféministes ? Car, à force de faire hospitalité au démon, ne finit-on pas par devenir soi-même l’avocat du diable ? Et ne manque-t-on pas de s’inscrire dans le sillage du backlash que cristallise l’effrayant Vertige #MeToo de l’éditorialiste tristement célèbre ?

Décidément, en cette rentrée d’hiver, les Pères doivent se déconstruire.

Jean Echenoz, Bristol, Editions de Minuit, janvier 2025, 208 pages, 19 euros

Olivier Rolin, Vers les îles éparses, Verdier, janvier 2025, 96 pages, 17,50 euros

Olivier Cadiot, Départs de feu, P.O.L, janvier 2025, 136 pages, 16 euros

Vanessa Springora, Patronyme, Grasset, janvier 2025, 368 pages, 22 euros

Blandine Rinkel, La Faille, Stock, janvier 2025, 239 pages, 20 euros

Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, janvier 2025, 227 pages, 19 euros

Clothilde Salelles, Nos Insomnies, L’Arbalète-Gallimard, janvier 2025, 256 pages, 20,50 euros

Clara Breteau, L’Avenue de verre, Le Seuil, janvier 2025, 224 pages, 20,50 euros

Juliet Drouar, Cui-Cui, Le Seuil, “Fiction & Cie”, janvier 2025, 192 pages, 19 euros

Constantin Alexandrakis, L’Hospitalité au démon, préface de Neige Sinno, Verticales, janvier 2025, 240 pages, 20 euros