« Qui a peur de #MeToo ? » : Constituer notre bibliothèque

- Christiane Chaulet Achour

- 9 févr. 2024

- 26 min de lecture

Petit clin d’œil vers le passé… Le viol inscrit dans nos imaginaires… un exemple :

« De retour à son palais, Shâhriyâr fit décapiter son épouse, ses servantes et ses esclaves. Il combla son frère Shâh Zamân de cadeaux et de richesses de toutes sortes et le renvoya à Samarcande. Il se mit alors chaque jour à épouser une jeune fille, enfant de prince, de chef d’armée, de commerçant ou de gens du peuple, à la déflorer et à l’exécuter la nuit même. Il pensait qu’il n’y avait pas sur terre une seule femme vertueuse ».

(Les Mille et une nuits, La Pléiade)

Mais n’est-ce qu’une pulsion orientale que ce droit de cuissage ? Non, évidemment. Le viol comme sanction d’une déviance féminine est inscrit depuis longtemps dans nos imaginaires : les contes, qu’ils soient d’Orient ou d’Occident, habituent auditeurs.auditrices, lecteurs.lectrices à considérer somme toute comme normale ou du moins inévitable cette « sanction » contre les femmes, êtres immatures qu’on doit dominer et, si possible, éduquer ! C’est à cause d’Eve, n’est-ce pas que nous fûmes chassés du paradis ! Et Peau d’âne, vous vous en souvenez ainsi que de tous les subterfuges pour échapper à la libido déchaînée du père ?

« Le pauvre âne fut sacrifié et la peau galamment apportée à l’infante, qui, ne voyant plus aucun moyen d’éluder son malheur, s’allait désespérer lorsque sa marraine accourut. Enveloppez-vous de cette peau, sortez de ce palais, et allez tant que la terre pourra vous porter. L’infante embrassa mille fois sa marraine, la pria de ne pas l’abandonner, s’affubla de cette vilaine peau, après s’être barbouillée de suie de cheminée, et sortit de ce riche palais sans être reconnue de personne.

Pendant ce temps, l’infante cheminait. Elle alla bien loin, bien loin, encore plus loin, et cherchait partout une place jusqu’à ce qu’elle soit acceptée dans la métairie d’un roi qui cherchait un souillon pour laver les torchons, nettoyer les dindons et l’auge des cochons. Peau d’Âne devient le souffre-douleur de toute la ferme, et elle supporte toutes les humiliations ».

L’ouvrage très intéressant de Georges Vigarello, ne fait pas une grande place aux dominations des empires coloniaux. Mais peu importe : ce qu’il engrange pour l’Europe est déjà très éclairant. Il rappelle ainsi l’impunité sociale dont bénéficiait le violeur sous l’Ancien Régime et la mansuétude dont il jouissait selon le statut de la violée. Ainsi D. Jousse dans son Traité de la justice criminelle en 1752, écrit : « La qualité de la personne à qui la violence est faite augmente ou diminue le crime. Ainsi une violence faite à une esclave ou à une servante est moins grave que celle qui serait faite à une fille de condition honnête ». Cette façon de voir a marqué profondément les mentalités et le rapport au corps de l’autre féminin en esclavage et servitude – position de double infériorité féminine – comme on le constatera dans la constitution de notre bibliothèque. La justification de l’acte par le plaisir masculin et l’irrépressible pulsion qui met en action le violeur font partie de l’argumentation. L’homme ne peut faire autrement et si la femme cède, c’est qu’elle le veut bien. Le raisonnement a-t-il changé de nos jours ?

G. Vigarello montre que les grands esprits du temps ont partagé cette croyance et il y a quelques pages accablantes – c’est sans doute ce que l’on appelle l’esprit d’époque !... – sur Voltaire, Diderot et Rousseau pour une fois associés dans la même certitude ! Ô Lumières…

Il y a un tournant dans l’appréciation du viol en 1789. Deux « déplacements » sont à noter : le premier contenu dans la Déclaration des Droits de l’homme : « Tout homme est seul propriétaire de sa personne et cette propriété est inaliénable » ; la victime devient un sujet, le viol, une blessure et non un larcin. En conséquence l’article 29 du Code pénal de 1791 note: « Le viol sera puni de six ans de fers ». Ce déplacement par la loi est théorique puisque les faits ne suivent pas : on rappelle au devoir de tutelle et de protection des pères et maris et la loi renforce cette tutelle. Le second « déplacement » est l’abandon de toute référence religieuse dans le jugement du crime selon le principe énoncé en 1789 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». Ainsi cette période innove sur le plan des textes en accordant une plus grande autonomie de la personne, en désignant les acteurs du viol mais, ajoute G. Vigarello, « le viol mêle trop profondément l’obscénité, la morale et le corps pour que ces composantes se dénouent par décret ».

De façon prégnante, c’est surtout le viol come vol du « légitime » propriétaire de la violée qui est surtout retenu. C’est dans la deuxième moitié du XXe siècle que la définition du viol et de ses sanctions progresse avec le procès des campeuses belges à Aix-en-Provence en 1978 voulu par les victimes comme « le procès du viol ». Le viol est désormais apprécié comme ce qu’il est : une mort qui entre dans le corps de la femme avec une perte d’identité du fait de son intégrité bafouée : « Non plus le poids moral ou social du drame, non plus l’injure ou l’avilissement, mais le bouleversement d’une conscience, une souffrance psychologique, dont l’intensité se mesure à sa durée, voire à son irréversibilité ».

L’écriture de l’Histoire du viol doit être poursuivie et réserverait, de pays en pays, de constitution en constitution, des surprises affligeantes par leur silence ou leurs formulations.

La fin du XXe s. et le début du nôtre voient la sortie de l’ombre, de la honte et de l’invisibilité du viol. Comment ne pas penser à Danièle Sallenave et ses six entretiens sur Le Viol, en 1997 ; mais aussi à quelques-unes des écrivaines qui ont écrit romans et autofictions : Christine Angot, Camille Kouchner et sans doute les plus forts, Le Consentement en 2020 de Vanessa Springora et Triste Tigre en 2023 de Neige Sinno.

C’est vers d’autres rayons de la bibliothèque que je souhaiterais aller aujourd’hui : ceux des pays dominés qui ont connu l’esclavage et la colonisation avec les guerres qui les ont maintenus ou expulsés. Les romans sont là pour nous y aider. E.W. Saïd dans son essai Culture et impérialisme, affirme que le roman est un lieu privilégié d'observation de l’Histoire et des sociétés. Un tel constat nous incite à recenser des romans ou témoignages qui aident à affronter les non-dits et à entrer en résistance et en résilience.

Ces œuvres offrent des représentations de la femme, particulièrement de celles qui sont doublement dominées, par leur statut de femme et par leur statut de dominée. C’est ainsi que le racisme et le sexisme s’insinuent dans nos têtes. Ne pas (re)venir à ces lectures serait pratiquer la « quarantaine antiseptique » dont parle E. Saïd qui a montré combien le roman, colonial et postcolonial est, malheureusement, un lieu d'observation privilégié de la minorisation des femmes et de l'enracinement des préjugés à leur égard, toutes races et tous sexes confondus. Le roman a eu, écrit l’intellectuel palestino-américain, « un rôle immense dans la constitution des attitudes, des références et des expériences impériales. Non que seul le roman ait compté, mais je vois en lui l'objet esthétique dont le lien aux sociétés expansionnistes britannique et française est particulièrement intéressant à étudier ». Ces représentations de la femme ont été pérennes et nocives mais, en retour, les réponses des écrivaines, toutes ces dernières décennies, ont été dénonciatrices et réparatrices. C’est vers elles que je voudrais revenir, en en choisissant douze qui laissent sur le bord du chemin bien d’autres titres qu’il faut connaître et lire.

Nos lectures offrent une diversité d’approche de cet acte ignoble et pourtant banalisé. Elles peuvent cerner l’acte lui-même ou ses effets : la position de la voix de la narration, les complicités ou rejets concernant les acteurs (paroles dites, portraits, actes) sont des indices de son traitement littéraire. Il est aussi nécessaire de bien connaître le contexte et de situer le viol étudié car il y a certainement un phénomène de massification dans les viols que nous avons choisi pour l’étude, viols « publics » si l’on peut dire, à distinguer des viols « privés » : dans les romans recensés, deux grands ensembles apparaissent : le viol dans le système de l’esclavage et le viol dans les conquêtes coloniales et leurs guerres. L’histoire humaine s’est habituée à considérer le viol de guerre comme un dommage collatéral inévitable. Il est non seulement humiliation du vaincu (encore une fois la femme n’est pas sujet mais objet d’un échange d’ennemis) mais bien souvent accentuation d’un processus de violence. Les romans donnent de plus en plus d’importance à la souffrance personnelle de la victime et focalisent l’attention du lecteur sur le saccage subi et masqué, sur la brisure psychique du sujet, souvent irréversible. Si, dans l’appréciation qui parvient à s’imposer aujourd’hui, le traumatisme subi est au-devant de la scène faisant reculer « la honte morale » et « l’offense sociale », ces deux dernières appréciations sont loin d’être évacuées dans nos sociétés contemporaines, même dans la société française moderne, encore prisonnière des siècles de patriarcat dans ce domaine.

En tout état de cause, lire ces textes, c’est affronter une réalité trop souvent tue et prendre conscience combien ces faits, même passés, investissent l’imaginaire des sociétés, les représentations qu’elles se font du féminin et du masculin et du travail toujours à construire pour faire évoluer les schémas hérités. Les écrivaines qui choisissent cette inscription du viol dans leurs fictions, le font avec tous les acquis de cette histoire. C’est donc la manière qu’ont certaines œuvres littéraires d’inscrire le viol qui nous intéresse à partir de la mention d’une œuvre que l’on veut inciter à lire et dont on ne donnera pas une analyse détaillée.

1987 : Toni Morrison, Beloved (de multiples éditions et traductions)

En 1987 – plus tard pour la traduction –, le roman de Toni Morrison déclenche un véritable séisme. On peut rappeler que des récits d’esclaves sont alors disponibles aux Etats-Unis. Ils le seront plus tardivement en français. Pour rappel :

Harriet A. Jacobs, Incidents dans la vie d’une jeune esclave, 1861. trad. franç., Viviane Hamy, 1992 - La véritable histoire de Mary Prince, récit commenté par Daniel Maragnès, Albin Michel, 2000 - Hannah Crafts, Autobiographie d’une esclave, Payot. Trad. franç., 2006.

Le viol est au cœur de Beloved comme il était au cœur du système esclavagiste. La romancière en a découvert l'histoire dans un article, « A Visit to the Slave Mother who Killed Her Child », publié en 1856 dans l'American Baptist et reproduit dans The Black Bo un ok, une compilation de l'histoire et de la culture des Noirs qu'elle avait dirigée en 1974 ; elle s’inspire ainsi, en partie de l’histoire de Margaret Garner. Trois femmes sont lestées de ce lourd poids du viol : Sethe, la protagoniste, rescapée du viol « institutionnel », puisqu’elle est le seul enfant dont sa mère ne se soit pas débarrassé à la naissance, comme le lui a appris celle qui l’a élevée, le jour où sa mère a été suppliciée. Baby Sugs, sa belle-mère, dont l’expérience est résumée comme pour mieux souligner sa banalité, a eu huit enfants de six pères différents. Ella enfin, celle qui convaincra la communauté de venir en aide à Sethe aux prises avec sa folie nommée « Beloved », fantôme de plus en plus tyrannique car, elle-même, a été sauvagement et durablement violée.

A la fin du roman, quand Ella prend la tête du sauvetage, la voix narratrice explique, insistant une nouvelle fois sur son traumatisme : « Personne ne l’aimait, et elle n’eut pas aimé l’être non plus, car elle considérait l’amour comme une infirmité grave. Elle avait vécu sa puberté dans une maison où se la partageaient un père et son fils, qu’elle appelait " la lie de la terre". Ce fut "la lie de la terre" qui lui inspira le dégoût des relations sexuelles et à l’aune de laquelle elle mesura toutes les atrocités. Meurtre, enlèvement, viol – n’importe –, elle écoutait et hochait la tête. Tout cela n’était rien en comparaison de "la lie de la terre" ».

On voit que le sujet central de Beloved est la difficulté de se libérer en profondeur des stigmates de l’esclavage dont le viol est l’acmé et, en conséquence, dans le vécu de la maternité, lié essentiellement au corps, dans le désastre de l’attachement et dans l’entraînement qui s’impose d’une amnésie pour contrer la catastrophe et tenter de survivre. Ce qui touche au corps de la femme – agression sexuelle et enfantement – est le lieu de convergence des impossibilités à vivre demandant une « cure » de réadaptation pour tourner le dos à la mort, seule certitude de la vie en esclavage, « cure » qui sera tentée par Paul D. mais qui aboutira grâce à la solidarité des femmes de la communauté.

1995 : Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, Stock, (réédité en poche)

Dans le roman de Gisèle Pineau, l’inceste est au cœur de l’histoire. Les personnages vivent à Savane, près de Ravine-Guinée, en Guadeloupe ; Eliette, désormais vieille femme, y survit en se calfeutrant dans sa case et en fermant ses oreilles et son cœur à son environnement. Mais elle ne peut échapper au drame qui se joue chez ses voisins : Rosette, la « manman » qui s’étourdit de contes et de musique ; Rosan, le père idéal ; leurs enfants dont Angela, l’aînée. Celle-ci dénonce le père violeur et provoque chez Eliette, qui la recueille lorsque sa mère la chasse, une remontée de mémoire d’un cyclone ravageur. Le roman est l’histoire d’un effacement d’une amnésie mutilante par la libération du souvenir car, dans la vie d’Eliette, les pères, biologique ou de substitution, lui ont donné la peur d’elle-même et de son corps : « Avant ce dimanche, je serrais en mon âme un lot de peurs, visions éparses, mémoire bancale. Toujours la voix de ma manman s’élevait pour couvrir d’autres sons qui perçaient en moi. Elle racontait comment, pour mes huit ans, le Cyclone de 1928 avait démembré la Guadeloupe, m’avait jeté cette poutre au beau mitan du ventre ».

Eliette a été conditionnée par sa mère à oublier et croire que ce qui lui est arrivé est le fait du cyclone. Aussi sa libération ne peut se faire d’un coup de baguette magique. C’est en répétant qu’elle peut revisiter sa vie autrement, parler de la violence des hommes dont elle avait donné un portrait tout en positivité, son beau-père Joab, son mari Rénilien qui a su pénétrer avec douceur ses chairs tuméfiées, « son ventre raccommodé ».

Elle refait le chemin de sa fausse guérison, elle repense aux aveux masqués de Séraphine au récit des soins d’Ethéna : « Elle a retourné tes organes à leur lit et puis elle t’a cousue de part en part, je me souviens comment ses doigts tiraient l’aiguille d’une manière assurée. Tandis que je priais Dieu de te préserver, elle me jurait que tu ne garderais ni trace ni cicatrices, que l’oubli viendrait couvrir toutes les souffrances endurées ».

Mais une fois la compréhension enfin acceptée de la confusion entre le Cyclone et la Bête-père, entre la poutre et le phallus, arme de déchirure, le récit choisit, à travers la voix de la vieille marraine, une forme de résilience : « - Eliette, ma fille, tu connais déjà toute l’histoire. Laisse aller ce cyclone et comprends que la vie n’est pas une rumination éternelle. Il y en aura d’autres cyclones, quantités ». Ce sont aussi les derniers mots du roman : « Il faudra reconstruire sans doute. Oui, y avait encore moyen de remettre debout le paradis de Joah au macadam des espérances ».

Gisèle Pineau ne condamne pas sans appel les hommes-Cyclones car leur violence est aussi produit d’une histoire, celle de l’esclavage, d’une « trahison » que les femmes ont été obligées d’accomplir pour sauver leur peau et celle de leurs enfants.

2001 : Louisette Ighilahriz, Algérienne, récit recueilli par Anne Nivat, Fayard/Calmann-Lévy

La sortie du silence du viol de guerre en Algérie est tout à fait récente : les années 90 déclenchent la mise en mots des crimes sexuels subis entre 54 et 62 mais avec peu de cas encore, comme si le silence, si longtemps conservé, ne devait plus être rompu. Dans cette perspective, le témoignage de Louisette Ighilahriz est exceptionnel. Elle acceptait de dire, pour la première fois quarante ans après les faits, les tortures subies dénonçant la violation de la personne dans son intégrité physique et psychologique. Elle se refusait alors à parler de viol – car elle était répugnante, explique-t-elle, dans son plâtre et ses excréments –, alors que son ouvrage expose subrepticement le corps violé : « Mon corps était couvert d’ecchymoses. Mon pubis était rouge et enflé. De toute évidence, mes plâtres avaient été malmenés, les traces de violence à mon encontre étaient manifestes ». Quatre ans après, en 2005, son père mort et sa mère ayant sombré dans une maladie mentale, au procès en appel du général Maurice Schmitt, ancien chef d’état major des armées qui avait mis en cause son témoignage, elle redit, en audience, les viols répétés, « avoués » à Florence Beaugé, du capitaine Grazziani, alors qu’elle n’avait que 20 ans. Elle va, cette fois jusqu’au bout de sa confession dans un livre publié, témoignage donc, redit lors du procès : « Il m’a violée, 45 ans après je n’en dors plus, il a brisé ma vie, brisé l’éducation de mes enfants. Oui, j’ai subi l’innommable de la part du capitaine Graziani ».

2002 : Karima Berger, La Chair et le rôdeur, éditions de l’aube.

Karima Berger explore différemment cette relation pervertie entre homme et femme, sur fond de guerre. L’histoire est relativement simple, celle d’une femme épiée par un homme jusqu’à l’agression et l’arrestation du prédateur. C’est sa mise en contexte qui en fait tout le poids. Une jeune femme est en vacances dans les Corbières, dans une maison, enfouie dans la végétation, prêtée par des amis. Elle est peintre, à bout de nerfs et de résistance : on comprend progressivement que la peur qui l’habite est née des tensions vécue en Algérie dans les années 90, nommée très tardivement.

Dès le début du roman, la voix de la jeune femme est parasitée par une autre voix, un autre « je » qui s’immisce en italiques dans le texte ; c’est un homme qui observe, scrute et « aspire », pourrait-on presque dire la jeune peintre. Ce « je » masculin veut franchir le seuil pour s’approcher de cette femme qui le fascine et qu’il nomme « la femme sauvage » : « juste sentir de loin, de près, la présence de cette femme seule, étrangère et pourtant si proche ». Le « je » masculin, en italiques ne s’intègre que subrepticement : n’envahissant l’espace textuel et ne prenant toute sa place que lorsque remonte à sa mémoire l’autre guerre, et qu’il dit sa « blessure » : l’histoire du frère aîné, soldat en Algérie et qui a été tué lors de l’explosion du casino (sans doute de La Corniche) à cause d’un bombe mise par une Algérienne occidentalisée.

C’est après que le téléphone a sonné plusieurs nuits, après que le journal a mentionné l’assassinat mystérieux d’un couple dont la femme était algérienne, qu’André surprend Yemna une nuit, oscillant entre envie de viol et envie de meurtre. Le viol est fantasmé et sur le point de s’accomplir mais André passe de la violence à l’abattement le plus extrême. Au lieu de fuir quand elle en a l’occasion, Yemna reste pour l’entendre, subissant le syndrome de Stockholm. Dans un ultime sursaut, Yemna parvient à lui échapper.

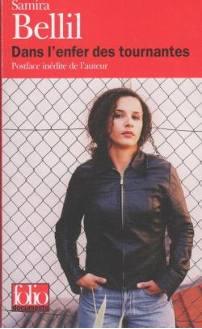

2003 : Samira Bellil, Dans l’enfer des tournantes, Gallimard, coll. Folio documents (2002)

Née à Alger en novembre 1972, elle meurt à Paris en septembre 2004. Violée une première fois à Sarcelles alors qu’elle a 13 ans, elle subit d’autres viols par la suite. Dans son témoignage, elle raconte son enfer : « une fille qui traîne, c’est une pute, donc qu’elle ne se plaigne pas s’il lui arrive des embrouilles ». Son récit est celui d’une survivante qui, pour échapper à la honte, au rejet des siens, s’est réfugiée dans l’alcool et la drogue.

Son témoignage a eu un grand retentissement et a été généralisé à toutes les banlieues, ce qu’elle ne souhaitait pas. Elle a pu émerger de cet enfer grâce à une thérapie. Elle a voulu témoignage pour venir en aide aux « frangines » dans la même situation que la sienne.

2003 : Evelyne Trouillot, Rosalie l’infâme, Dapper Littérature

Dès sa parution, Rosalie l’infâme a reçu le Prix Soroptimist de la romancière francophone à Grenoble. Ce roman se passe à Saint-Domingue (colonie française, « la perle des Antilles » qui n’est pas encore Haïti) dans les années 1750 et installe le lecteur dans l’univers des esclaves avec leurs passions, leurs faiblesses, leur détermination et leur détresse.

L’écriture trouve un équilibre entre imaginaire et documentation. On y trouve de nombreuses informations sur le quotidien des esclaves dans le domaine du maître. Et, bien entendu les avortements, les viols et les infanticides.

Une jeune esclave créole, Lisette est esclave dans la maison des maîtres. Elle est amoureuse de Vincent, esclave fugitif qu’elle rejoint à ses risques et périls. Des femmes entourent cette jeune femme et la protègent : celles qui sont mortes, Grann Charlotte et la tante Brigitte dont le secret plane sur tout le récit ; la vivante, Man Augustine. Il y a aussi les cocottes de la Grande case : Fanchette, Gracieuse, Clarisse avec lesquelles, surtout les deux dernières, Lisette entretient des rapports complexes. Lorsqu’elle tue Clarisse qui, pour sauver sa peau, l’a dénoncée avec Michaud au maître, elle accomplit son premier acte de femme libre.

Le premier viol de Lisette par le fils du maître l’a jetée, tremblante de tous ses membres, dans les bras de Man Augustine qui la baigne longuement dans toutes sortes d’herbes et redonne vie à son corps : « Tu es une femme arada, tu le resteras, les doigts de l’homme blanc ne peuvent t’enlever la marque de ta race ». Ce bain de feuilles est libérateur puisque quelque temps après, le fils du maître meurt mystérieusement. Le viol – que nous retrouverons décrit sans ambages pour le lecteur, avec force détails et précisions physiques –, reste gravé dans notre esprit et habite notre corps. Dans le dernier tiers du roman, tout s’accélère : Gracieuse, la cocotte des maîtres, dont Lisette a toujours craint l’ironie et la brusquerie, meurt de trop d’avortements et Lisette découvre sa vraie nature : « Elle s’est servie de son corps pour éviter les champs de cannes et les chaudières de sucre bouillant. Elle a choisi son enfer ». Ne voulant à aucun prix d’enfant, elle a usé son corps dans les avortements. Sa mort déclenche la fureur de maître Fayot qui interroge avec brutalité les esclaves et Lisette, en particulier : « Mon corps est tout zébré de marques rouges, la rigoise a percé le tissu de ma jupe pour rencontrer sauvagement ma peau ».

Elle est prête à entendre le terrible secret de tante Brigitte : s’attaquer à la naissance même de la vie en tuant les nouveaux-nés, en leur enfonçant une aiguille dans la fontanelle et en faisant à chaque fois un nœud dans la corde de 70 nœuds dont Lisette a héritée. Dénoncée par la nouvelle cocotte, elle n’hésite pas à la tuer et à s’enfuir en marronnage : « sur la grande route, vers l’ouest, j’aspire l’odeur tenace de la vie dans l’écorchure des cailloux et du soleil sur ma peau ». Elle doit apprendre à sa fille « à chevaucher les barracons et à arriver jusqu’aux étoiles ».

Ce roman est sans doute aussi une leçon pour aujourd’hui : les traumatismes de l’esclavage jamais regardés en face sont-ils en partie à la source de l’histoire chaotique d’aujourd’hui ? Ce dont les esclaves ont été privés, c’est de leur voix, de leur filiation, de leur descendance, tout ce qui fait qu’un être humain se pense et se vit dans une lignée. On prend conscience, au fur et à mesure de la lecture, de l’importance que l’écriture donne à la peau et à toutes les parties du corps. Chaque signe enregistré prend une signification dans une mémoire confisquée et restituée par la romancière. Comment survivre à cette déshumanisation ?

Dans un article de 1955, « Antillais et Africains », Frantz Fanon prévenait : « cette histoire de nègre est une sale histoire. Une histoire à vous soulever l’estomac. » Pour dépasser toute cette « sale » histoire, il faut brasser la culture du passé et du présent et le faire à grande échelle car la culture « ne se met pas entre lame et lamelle » : « Le corps à corps de l’indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte, pour tolérer une quelconque faille […] la plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté ».

2003 : Malika Madi, Les Silences de Médéa, Bruxelles, Espace Nord (en poche en 2017)

On va suivre tout le parcours d’une jeune fille, Zohra, qui tient la maison familiale avec quatre hommes, son père Mohammed et ses trois frères Nabil, Samir et Saïd. C’est une jeune fille « parfaite » selon les critères de la société algérienne : bonne musulmane, jolie, douce et sereine, enseignante portant le hidjeb par conviction et soumission à Dieu, elle attend le mariage que lui proposera son père ; elle est un parfait exemplaire produit par un système patriarcal. Mais l’implosion de la société algérienne, avec les manifestations visibles de la progression des islamistes, la conduit à une tragédie, en trois étapes. La première alerte est déstabilisante mais ne la concerne pas encore directement : elle s’articule autour des changements de comportements de son frère Nabil puis de sa disparition avec les « autres ». La seconde est beaucoup plus déséquilibrante puisqu’elle marque l’abandon par Zohra de la profession qu’elle adorait quand, après un massacre ignoble, elle se retrouve face à une classe où il ne reste que dix enfants survivants sur les quarante cinq qui la composaient : « Suis-je encore capable d’enseigner ?... Je suis désertée par tout savoir, que pourrai-je leur transmettre à présent ? » Le dernier acte de la tragédie, nœud même de ce roman-témoignage, est son enlèvement par un groupe d’islamistes, avec d’autres jeunes filles, la vingt et unième nuit du ramadan et son silence qui fait d’elle, à son retour, une morte-vivante.

Pas de voyeurisme indécent : il y a volonté de faire sentir au lecteur à quel point le traumatisme peut réduire une femme au silence et au déni du réel. Zohra est entrée dans une amnésie « réparatrice ». Elle épouse un émigré veuf qui pourrait être son père et va vivre avec lui en France en cohabitant avec ses enfants, tous adultes et autonomes. Le regard attentif de sa belle-fille aînée la pousse dans ses retranchements. Celle-ci obtient, au bout de plusieurs mois, de retourner en Algérie avec sa belle-mère et de l’accompagner, persuadée que seule la confrontation avec les lieux pourra la délier de son silence. Quand enfin il faut à Zohra le courage de se souvenir de ce qui a été pour elle pire encore que le viol collectif subi, la présence de son frère qui n’a rien empêché, avant l’ultime aveu qui sonne en quelques pages courtes finales, à nouveau Zohra conclut, en quelque sorte : « J’ai livré une bataille contre moi-même et je l’ai emporté. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrai jamais gagner la guerre que me livre la fatalité. »

2004 : Audrey Pulvar 2004, L’enfant-bois, Mercure de France

C’est en 2004 qu’Audrey Pulvar a publié ce qui est à ce jour son unique roman. La mise en exergue pointe une filiation prestigieuse, celle de Beloved de Toni Morisson… qui introduit donc à un roman dense et étonnant. Il s’ouvre par un premier chapitre d’une violente altercation, visualisée mais non expliquée, entre les membres d’une fratrie. Une petite fille, Eva, descend de son flamboyant pour extérioriser cette violence, en tournant autour de son frère Théo qui vient de se moquer de son affection pour un cochon. C’est le parcours dans la vie d’Eva auquel la romancière nous convie. Mamie Nou, sa grand-mère est la seule référence sécurisante pour l’enfant. Elle lui a appris, par le conte la peur du djab et du viol. Et ne connaissant pas encore l’histoire de Nou, on peut penser que la grand-mère raconte des histoires d’une violence extrême... On ne sait pas encore qu’elle est Haïtienne mais on est impliqué dans son pouvoir de conteuse aux histoires haletantes. Son nom est donc d’emblée associé à la violence faite aux corps des femmes mais également à l’apaisement, les yeux ouverts sur le réel fantastique. Mais on apprend vite son origine et l’opprobre qui y est attachée : « Ma mère était noire comme moi, tu sais. Elle en a perdu la vie, violée à mort par des jeunes colonialistes de Port-au-Prince en mal de dépravation. Des étalons en rut auraient été plus charitables. Je ne te l’ai jamais dit. Trop purulent, trop à vif malgré tout ce temps. Comment aurais-je pu t’en parler de toute façon ? Et comment aurais-je pu te parler de ce qui m’est arrivé à moi, après ? » Au sein gauche, elle a une balafre, « legs inaltérable d’une nuit dans le mitan de l’Atroce ». Ses talents de cuisinière, elle les doit à l’Indienne Admonise, respectée parce que crainte. Son hommage à Admonise lui donne le courage de se remémorer sa fuite d’Haïti et son arrivée en Martinique. Après le viol de sa mère puis son propre viol à onze ans le lendemain, Nou a eu l’énergie de monter dans le bateau pour fuir Haïti. Non loin des côtes martiniquaises, le bateau, avec tous ses clandestins, a essuyé une terrible tempête dont les seuls rescapés ont été le capitaine violeur qui finira par sombrer et Nou rejetée sur la grève. Admonise l’a recueillie et soignée : « C’est Admonise qui me soigne, jusqu’à ce que mon corps retrouve son unité, jusqu’à ce que mon sexe se referme sur les horreurs qui l’avaient ouvert, que les cicatrices soient autant de preuves que j’ai survécu. C’est elle qui m’apprend la musique de la cuisine ».

C’est elle qui lui apprend à accepter son destin de femme lors de ses premières menstrues lui racontant son histoire encore plus atroce que les deux viols évoqués et qui, en deux pages denses, installe la mémoire de l’horreur de l’esclavage avec sobriété et intensité. Tout cela par communion d’esprit puisqu’Admonise ne parle pas et qu’après ce récit transmis à Nou, elle meurt : « Cette matinée de total effroi ne s’effacerait de sa mémoire aux yeux morts que cent deux ans plus tard, le jour où elle donnerait de nouveau la vie en sauvant de l’oubli une enfant mourante échouée sur une plage abandonnée ».

Nou a transmis à sa petite fille ce qu’elle n’a dit à personne. Comme l’Indienne l’a mise au monde à nouveau après la terrible tempête et le viol, gigantesque métaphore d’un enfantement douloureux, Nou a ramené à la vie Eva, au retour de la forêt et c’est la mort de Théo qui a rompu le processus de guérison. A la mort de Mamie Nou, Eva doit faire le retour vers l’île originelle pour reprendre seule la fin du parcours, riche et forte de ce que sa grand-mère lui a offert. Eva doit pouvoir prendre la décision de rompre cette geste du malheur et de la violence, en l’exprimant, en l’extériorisant, en dépassant les contes de Mamie Nou qui ne sont pas la fatalité des vies de femmes.

2009 : Ananda DEVI, Le Sari vert, Gallimard, réédité en folio

Ce roman raconte le huis clos, dans une maison mauricienne, entre un vieillard atteint d’un cancer et sur le point de mourir et deux femmes : sa fille de 64 ans, Kitty et sa petite fille de 40 ans, Malika. Il est revenu chez sa fille pour qu’elle s’occupe de lui sans renoncer une minute à sa méchanceté et sa haine des femmes. Mais Kitty et Malika ont décidé de lui faire avouer l’assassinat de sa femme, leur mère et grand-mère. On ne partage leur point de vue qu’à la fin du récit. Celui-ci est entièrement occupé par la voix et les pensées de cet homme à la misogynie délirante et sans limite, en un monologue entrecoupé de quelques dialogues d’une rare violence. Il a tous les droits car il est le « Dokter-Dieu » !

De son lit, il les entend murmurer entre elles et cela donne à sa bouche « un goût de fiel », ce fiel qu’il ne va cesser de déverser. C’est bien sûr l’inceste qui retiendra notre lecture. A la mort de sa femme, il a « hérité » seul de sa fille et presqu’immédiatement il l’a placée en son pouvoir en la rendant totalement dépendante de lui, elle n’a que deux ans ! : « Je lui disais alors Kitty, Kitty, viens ma chatte, viens sur les genoux de Papa. Et elle soupirait, elle tremblait, elle s’approchait ». Aujourd’hui, Kitty est une vieille apeurée de 64 ans. Il commente : « et toujours cet air d’enfant sur le point d’être tabassé. Je souffle entre mes dents, d’un ton chantant, viens, Kitty, Kitty, ma chatte. Elle est seule à m’entendre. Elle connaît par cœur cette mélodie-là, ma Kitty, n’est-ce-pas ? »

En pensée, il ne cesse de l’humilier comme il l’a toujours fait dans le réel. Malgré sa maladie, il a encore la capacité de lui nuire et il ne s’en prive pas car Kitty ne s’est pas libérée de la peur qu’il a imprimée en elle. A sa demande, elle le masse, comme quand elle était enfant, le massage finissant toujours de la même façon, soulager sur elle sa « rage d’homme ».

Mais lorsque, nu sur le lit, Kitty le regarde et dit : « C’est ça, un père ? », il commence à être décontenancé et s’énerve car, au lieu de pleurer, elle rit. Miraculeusement, Kitty s’est libérée en épousant un homme doux et aimant. Son père se souvient d’une nuit passée chez eux où il a entendu leurs ébats. Fou d’une jalousie meurtrière, il a lacéré le sari rose qu’elle avait porté comme il avait lacéré le sari vert de sa mère.

Rien n’est de sa faute mais tout de la faute des femmes : il aurait voulu aimer Kitty mais il a été obligée de la punir car elle se mettait à ressembler à sa mère.

Un épilogue, en italiques, réunit trois femmes au-dessus du cadavre de l’homme. Elles ont « un sourire joyeux ». Est-ce un humain, ce corps immobile ? La plus jeune part vivre sa vie, la plus vieille peut enfin vivre sa mort. Ne reste que celle du milieu qui a surmonté la violence mais reste une femme détruite. Ce roman est terrible et implacable. Le prédateur est tour à tour démon, monstre, diable, « La » Bête… Emporté par sa lubricité et son besoin de domination, il viole avec volupté et duplicité, se persuadant du consentement de la petite fille.

2019 : Souad LABBIZE, Enjamber la flaque où se reflète l’enfer. Dire le viol, Donnemarie-Dontilly, éditions iXe, 2019, édition bilingue.

La force de ce récit oblige à avancer à pas comptés dans sa lecture. Née en Algérie en 1965, Souad Labbize vit actuellement à Toulouse.

Enjamber, franchir, fabriquer une échelle pour aller plus haut, c’est, d’une certaine façon, sortir de la spirale qui a avalé la vie. Ici, c’est le récit du viol qui nous retient. Le préambule est à la fois une alerte et une confidence : « L’évocation de l’épisode fondateur de mes prisons intérieures ne se fera pas sans la traversée des sanglots. Ecrire ne me donnera pas la force de m’exprimer de pleine voix, les mots inconnus de ce drame se sont fossilisés depuis une quarantaine d’années ».

Tout est là : les larmes, la captivité et l’enkystement, les mots difficiles à trouver pour dire les maux enfouis. Mais aussi l’opacité : « de quel tissu opaque faut-il vêtir l’enfance ? » C’est précisément contre cette opacité que l’écriture avance, difficilement. La petite fille de 9 ans a été violée par un adulte dans une entrée d’immeuble, dans un quartier du centre d’Alger. On est en 1974 : elle rentre, prête à raconter et à trouver des bras accueillants et des mots réparateurs. En lieu et place, c’est le déni de la mère qui l’inonde de reproches et l’esquive du père qui finit de la momifier dans la suspension de la vérité. La dénégation de l’adulte entraîne celle de l’enfant : « il ne s’est rien passé. Cela a failli arriver mais rien ne s’est passé » et l’anéantissement de la confiance envers l’adulte. Le langage métaphorique permet de dire sans dire et remet une fois encore, comme c’est souvent le cas en littérature, en symbiose l’horreur de la réalité et la beauté de la langue. La colère de la mère élimine toute compassion et renforce la culpabilité de la petite fille violée.

Quarante ans après, l’écriture tente d’inverser la force destructrice du refoulement. Ainsi ce mot, « viol » que la petite fille ne connaît pas et qu’elle va confondre avec une couleur, le violet, qu’elle aura toujours en horreur. Définitivement l’espace maternel n’est pas refuge mais repoussoir.

Elle se demande si elle a réalisé ce qui lui était arrivé. Ce qu’elle intègre, par contre, c’est sa « responsabilité » quand la même chose se produira avec un cousin, avec un entraîneur de natation, avec un gardien de piscine, avec une bande de garçons du quartier, des commerçants, des passagers dans les bus bondés : « La seule présence d’une fille était une autorisation en règle pour la palper, l’embrasser, lui pincer un sein ou les fesses. […] Il suffit d’une fois pour enjamber la flaque où se reflète l’enfer séparant l’univers de l’enfance du reste de l’éternité. J’ai alors habité la solitude avec un compagnon fiable, le silence ». D’autres agressions se succèdent racontées avec précision, sans que se dilue le sentiment d’être une « paria », « proie forcément consentante puisque je prenais le risque de sortir seule. Il y a un prix à payer, mais rien de grave… » Ce sont les derniers mots de ce récit qui prend à la gorge et qu’il faut lire dans son intégralité.

2019 : Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard, « L’Arbalète ».

De mémoire est le récit de la tentative de viol subi par Alya Benalitna et ses suites. La couverture rend compte d’un véritable labyrinthe qu’Alya doit traverser et dans lequel elle doit trouver, non sans peine, sa voie.

Les différents interlocuteurs que convoque la narratrice témoignent du parcours du combattant qui attend celle qui porte plainte et du dédale intérieur dans lequel elle se heurte à toutes ses résistances personnelles et familiales. Affronter le fait oblige à remonter plus loin que lui-même : « Je comprenais très vite que j’embrasserais des douleurs et des failles plus grandes, notamment celles qui caractérisent ma famille – mes parents sont arrivés en France après la guerre d’Algérie. En plaçant ce fait au centre de l’histoire, j’en faisais l’écho de violences plus anciennes, héritées d’une histoire familiale qui s’inscrit elle-même dans une histoire à la fois sociale et politique, dont la violence est décuplée puisqu’elle est collective ».

Chaque intervention est nommée, datée et située : le médecin généraliste, la gardienne de la paix du commissariat, le médecin légiste, le lieutenant de la direction régionale de la police judiciaire, le psychiatre, la psychanalyste, la psychologue clinicienne, le juge d’instruction et enfin l’ultime témoignage au procès devant la juge et les jurés à la cour d’assises du Palais de Justice de Paris, le 21 mai 2015 pour une agression commise le 1er janvier 2011. Ce sont les pages consacrées à ce qu’elle dit à la psychanalyste qui sont les plus nombreuses et les plus éloquentes. Alya parle, adaptant ce qu’elle dit à son interlocuteur.trice et surtout amplifiant son récit au fur et à mesure que sa mémoire est sollicitée. Ainsi, sous les yeux du lecteur se dessinent deux lignes narratives : celle du déroulé judiciaire et celle de l’introspection.

2021 : Monia Ben Jémia, Les Siestes du grand-père, Récit d’inceste, Tunis, Cérès éditions

Le titre qui pourrait promettre un récit d’enfance dans la douceur de la chaleur de l’été est immédiatement brisé par le sous-titre, « récit d’inceste » désignant le temps et le lieu du crime contre une petite fille qui nous regarde, figée, sur la couverture. Le contrat est engagé avec le lecteur qui sait qu’il va lire un témoignage sur l’indicible, chambre noire pourtant de tant de familles. S’ouvre alors un récit, sans pathos pour emprisonner le lecteur, un récit coup de poing. Monia Ben Jémia ne surfe pas sur la vague soulevée par le récit de Camille Kouchner, La familia grande. Comme elle le dit dans l’entretien donnée à Jeune Afrique, en février 2021 : « J’ai longtemps travaillé ce texte et je l’ai remis à mon éditeur en 2019. À l’époque, le mouvement #metoo invitait à libérer la parole et à dénoncer les abus sexuels mais l’inceste n’était pas évoqué. Au moment d’écrire, j’avais effectué des recherches et constaté que les études sur ce sujet sont rares et que seules quelques références, notamment celles du PNUD sont disponibles. L’agenda de publication de l’éditeur fait que le livre sort aujourd’hui en même temps que diverses dénonciations qui mettent ce sujet au cœur de l’actualité. Ces démarches confluentes et significatives montrent que ce tabou n’est plus tolérable et qu’il faut en finir avec ce silence qui fait des victimes des coupables. L’omerta n’est plus possible ».

Dans l’Avant-propos apparaît la protagoniste, Nédra – double à peine voilé de l’auteure – qui se réveille du long cauchemar qu’elle vit depuis son enfance en apprenant le scandale de Regueb en 2019 d’enfants violés dans un internat privé religieux. Elle se décide alors à raconter « l’inceste subi dans son enfance ». Elle doit le faire sortir du fait divers, le faire échapper à cette «épidémie de silence ». Un autre déclencheur la pousse : la grave maladie qui peut l’emporter : il faut auparavant que les faits soient connus.

La décision prise n’enclenche pas immédiatement l’écriture car écrire l’inceste est difficile et douloureux pour le sujet incesté mais aussi pour les retombées sur son entourage. Celui-ci se défend, toutes griffes dehors et les cas sont connus de victimes de viol devenues coupables, harcelées et déboutées. Les titres des chapitres donne le cheminement du dévoilement : Une famille ordinaire - Le vieux sous les toits - Une maladie auto-immune - Les cadeaux empoisonnés - Ma jolie, quand les coups du sort t’atteindront - Personne n’a rien vu.

Comment dire l’inceste : en tunisien ? en arabe littéraire ? en français ? : « Elle sait aujourd’hui que là n’était pas la raison. L’inceste est indicible. Il faut le temps que les épais murs du silence cèdent par eux-mêmes. De vétusté ».

Dans la postface, après la mort de Nédra, c’est la voix de la narratrice qui parle : Nédra a eu le temps de voir s’amplifier en Tunisie #EnaZeda, dans le sillage de #MeToo. Elle a vu se multiplier les témoignages d’agressions sexuelles sur facebook qui sont tous anonymes. Elle a trouvé aussi les études scientifiques qui montrent les traces que laissent sur le cerveau ces agressions et la transmission qui s’opère : « mais ces changements épigénétiques sont réversibles ». D’où sa phrase finale : « Un seul antidote au poison inceste et à toutes les autres agressions sexuelles : dire. Ne plus se taire ».