Chimamanda Ngozi Adichie : Les femmes : au-delà et en-deçà des rêves (L’Inventaire des rêves)

- Christiane Chaulet Achour

- il y a 2 jours

- 13 min de lecture

« Cette sensation de vouloir revenir en arrière pour tout recommencer »

(L’Inventaire des rêves, p. 635)

Pour notre plus grand plaisir, les Etats-Unis n’exportent pas seulement D. Trump… mais des imaginaires puissants qui décrivent leurs sociétés et leurs mondes avec une acuité de regard qui en exhibent les complexités, les désirs, les déviances et leurs humanités, tout simplement. Plaisir immense, en ce début d’année 2025, de lire successivement les 600 pages++ de Stephen King puis celles de Chimamanda Ngozi Adichie, étant une lectrice assidue des deux… et d’avoir senti m’être enrichie d’espaces autres en même temps que familiers.

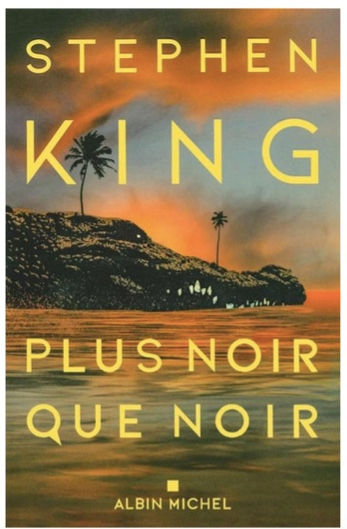

Les douze nouvelles du maître du récit ne sont pas à rater : l'irrationnel est presque toujours indice des profondeurs insoupçonnées des êtres humains et de leurs dysfonctionnements. J'ai lu avec gourmandise ces nouvelles.

Mais chez King, rien ne remplacera ma lecture de Rose Madder (1995-1997) qui fait écho au bel entretien que Simona Crippa a réalisé avec Margot Giancinti (Collateral, 7 avril 2025) pour son ouvrage, Le Commun des mortelles : faire face au féminicide. On sait que l’augmentation des violences conjugales a été plus qu’à la hausse pendant la période du confinement, favorisant un face à face dangereux. De nombreux spots télévisés le rappellent en donnant aux femmes victimes de violence des moyens d’alerter les secours et sur internet, de nombreuses informations sont disponibles. Ce ne sont sans doute pas celles qui subissent cette violence qui souhaiteront lire le roman de King ; peut-être celles qui s’en sortent. Et surtout toutes celles et ceux qui pensent que les victimes devraient réagir et manquent de caractère et d’initiative. Or, ce roman entraîne le lecteur dans le processus implacable de l’emprise, de la soumission, de la peur et de la fuite et donc d’une compréhension du côté impitoyable de la domination ; le dominateur est mis de côté et tout se concentre sur la victime insuffisamment performante dans sa réplique. Le dénouement du roman est troublant et répond à l’adage : « chien enragé donne la rage à celui ou à celle qu’il a mordu(e) ». En d’autres termes, l’être humain peut-il échapper au cycle de la violence ? Rosie, la protagoniste, est-elle libérée ? Cette réflexion sur la violence entre les humains est évidemment l’interrogation obsessionnelle et toujours mise en scène dans les scénarios très différents de Stephen King. Pour redevenir un être humain digne de ce nom, Rosie devra surmonter la rage destructrice qui est en elle. Comme l’écrit Roland Ernould, « pour King, la violence fait partie de notre nature, et il a maintes fois médité sur les rapports entre le dionysiaque et l’apollinien. La violence fait partie de l’être humain autant que le désir d’harmonie. Le véritable scandale n’est pas la violence congénitale, mais sa manifestation incontrôlée, contraire aux intérêts personnels comme aux intérêts collectifs ».

C’est à un univers tout aussi conflictuel, mais beaucoup plus en douceur d’une certaine façon… que nous convie la romancière nigériane dans les récits enlacés de son roman. L’histoire centrale que nous examinerons plus loin, celle de Kadiatou, rejoint cette idée du renversement de la vision de la victime en monstre calculateur, masquant une fois de plus l’attaquant prédateur. Même si dans différents entretiens donnés lors de son passage en France pour la promotion de son roman, la romancière dit avoir beaucoup changé en douze années de silence fictionnel – son roman précédent date de 2013 –, j’ai ressenti une belle continuité et un approfondissement de ses thèmes privilégiés, déjà traités auparavant : le corps des femmes et la sexualité, le racisme et le poids de la couleur de la peau dans les relations humaines, la soif de liberté et d’émancipation des femmes et aussi leur propension à accepter l’inacceptable. Ni pureté positive ni noirceur abyssale, les êtres sont complexes parce qu’ils sont humains. J’ai donc voulu revenir sur son essai féministe dont ce nouveau roman me semble à la fois une illustration majeure et une continuation.

Chimamanda Ngozi Adichie écrit : « Une universitaire nigériane m’a expliqué que le féminisme ne faisait pas partie de notre culture, que le féminisme n’était pas africain et que c’était sous l’influence des livres occidentaux que je me présentais comme féministe ». La romancière désigne ici les deux extrêmes provoqués par son irruption dans la littérature nigériane, américaine puis plus largement universelle grâce aux traductions : l’enthousiasme et/ou l’irritation pour ne pas dire plus. Son essai « féministe » déchaîne les avis contraires et souvent virulents : elle publie, en 2017, Chère Ijeawele, lettre à une amie proposant une éducation féministe en quinze points. En 2015, les éditions Gallimard avaient déjà publié, en folio, la traduction de sa conférence de 2012, Nous sommes tous des féministes, rééditée depuis plusieurs fois.

Notons que toutes ses fictions abordent, sans en faire une théorie, la place des femmes dans la société nigériane et dans la société américaine et des stratégies déployées ou des vécus subis vis-à-vis de cette indispensable et pourtant embarrassante présence au monde de LA femme !

Comme elle le fait toujours dans ses interventions, elle appuie ses propos par des exemples qui peuvent sembler anecdotiques car pris dans sa vie ou dans son environnement mais qui illustrent bien et, avec un petit effort d’adaptation, tout à fait transposables : en 2003, lors d’une rencontre pour la promotion au Nigéria de son roman, L’Hibiscus rouge, un charmant journaliste lui a conseillé de ne pas se présenter comme « féministe » : « car les féministes sont malheureuses, faute de trouver un mari. Cela m’a incitée à me présenter comme une Féministe Heureuse ». Elle a complété cette présentation, quand beaucoup déclaraient que le féminisme était étranger à l’Afrique, en « une Féministe Africaine Heureuse qui ne déteste pas les hommes, qui aime mettre du brillant à lèvres et des talons hauts pour son plaisir non pour séduire les hommes ». Elle liste alors les clichés les mieux entretenus sur ce que seraient ces femmes-là, féministes ! détester les hommes, les soutiens-gorge, la culture africaine, le maquillage, l’épilation, l’humour et le déodorant ; vouloir être aux manettes et être toujours en colère...

Elle développe ensuite la comparaison entre hommes et femmes : leurs différences qui ne devraient, en aucun cas, se transformer en inégalités. La violence de la dénonciation est justifiée : « De nos jours, le déterminisme de genre est d’une injustice criante. Je suis en colère. Nous devrions tous être en colère ». Il ne faut pas noyer le poisson dans l’expression « des droits de l’être humain » ; il faut décrire, mettre en situation, dénoncer la condition féminine. Et avec l’humour dont elle ne se départit que rarement : « Certains mettront en avant la biologie évolutive et les singes, la façon dont les femelles s’inclinent devant les mâles, etc. Sauf que nous ne sommes pas des singes. Les singes vivent dans les arbres et se nourrissent de vers de terre. Ce n’est pas notre cas ».

La question du genre se distingue de celle de la classe sociale puisqu’il arrive aux femmes des choses spécifiques parce qu’elles sont femmes. On peut, tout simplement, revenir à la définition du mot « féministe » : « Une personne qui croit à l’égalité sociale, politique et économique des sexes ». Et par des voies différentes mais convergentes, nombre de femmes ont exercé leur féminisme sans connaître le mot : « En réalité les femmes n’ont pas besoin qu’on "défende leur cause" ou qu’on les "vénère" : elles ont juste besoin qu’on les traite en êtres humains égaux ».

Sollicitée par une amie puisque tout le monde s’accorde à dire que pour changer les rapports hommes/femmes, il faut transformer l’éducation qu’on donne aux enfants, elle avance quinze suggestions pour une éducation féministe : et quand bien même toutes ces conditions ne donneraient pas leur fruit – car les parents ne sont pas les seuls à faire l’éducation de l’enfant –, on peut essayer de transformer l’éducation à donner. Le texte séduit par sa clarté, l’abondance d’exemples, son observation de certains aspects de la vie nigériane et la vie dans la société américaine des Africains, son humour et son absence de fatuité théorique : elle transmet ce qu’elle pense et que tout ce qu’elle dit ne soit pas nouveau, bien évidemment ! Mais parvenir à une telle concision et une telle clarté est justement son apport dans la lutte féministe. Ce n’est pas si souvent qu’une féministe produise un texte accessible à toutes et… tous ! Ainsi, Gladys Marivat dans Le Monde du 22 février 2016, avait donné comme titre à un entretien avec l’écrivaine : « L’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie défend une égalité pragmatique et sans dogme. Le féminisme comme un humanisme ».

Mais très vite les féministes pures et dures vont faire son procès. Le 28 janvier 2018 dans Libération, Isabelle Hanne souligne, en début d’article, ce qui est une des convictions de l’écrivaine : « Le sexisme nigérian et le sexisme américain se manifestent différemment mais se ressemblent beaucoup ». Elle la présente ainsi : « Elle vient d’un shithole country, un

« pays de merde », ainsi que Donald Trump a désigné les pays africains et des Caraïbes, vit entre le Nigeria et les Etats-Unis et promeut un féminisme pragmatique, elle qui se dit « saisie d’ennui » à la lecture de « ce qu’on appelle "les classiques du féminisme" ».

La romancière récuse catégoriquement le mot d’« afroféminisme » car il n’est nul besoin d’ethniciser cette notion. Dans Le Monde du 19 janvier 2018, trois chercheuses (non littéraires) récusent l’apport original de l’écrivaine dans « le féminisme » et son manque de clarté vis-à-vis de la distinction du féminisme en Afrique et en Occident. Elles lui préfèrent l’expression « féminisme intersectionnel » popularisé par l’universitaire et avocate américaine Kimberlé Crenshaw : « Les propos féministes de la romancière semblent très souvent orientés d’abord vers le marketing et bien loin d’éventuelles politiques concrètes visant à comprendre et niveler les inégalités entre les sexes ».

Enfin, un chercheur camerounais passe à l’attaque dans Le Monde du 14 février 2018, Boris Bertolt, chercheur en criminologie à l’Université de Kent, sous un titre qui a le mérite de l’attaque frontale : « Chimamanda Ngozi Adichie se trompe au sujet de l’afroféminisme ». Il entend justifier, quant à lui, le terme d’« afroféminisme » parfaitement justifié par le vécu des femmes noires en Europe sur le modèle du black feminism américain. Il prend un ton assez docte pour expliquer que le féminisme universel est un vœu pieux. Comprendre les inégalités que subissent les femmes noires, c’est tenir compte du facteur racial : « Le corps de la femme noire a été à la fois un terrain d’expérimentation de la virilité du colon blanc, de différenciation par rapport à la "pureté" de la femme blanche, et le marqueur de la sauvagerie des hommes noirs. Contrairement à la femme blanche, qui bien qu’opprimée demeurait supérieure aux hommes noirs, les femmes noires se situaient au bas de l’échelle de la hiérarchie sociale. Elles souffraient d’une triple oppression : celle de l’homme blanc, celle de la femme blanche et celle de l’homme noir. Dès lors, même si elles ont été sous l’emprise du patriarcat blanc, la " blancheur" des femmes européennes rend historiquement leur expérience de l’oppression différente de celle des femmes noires ».

Revenons après ce bref rappel au roman édité récemment, L’Inventaire des rêves, en ne reprenant que trois des quinze suggestions de l’essai féministe : la sixième suggestion qui est d’apprendre à questionner les mots : « Nous les féministes, nous utilisons parfois trop de jargon, et ce jargon peut sembler abstrait. Ne te contente pas de cataloguer quelque chose comme misogyne, dis-lui pourquoi c’est le cas, et dis-lui ce qu’il faudrait faire pour que ça ne le soit pas ». La neuvième suggestion est d’inculquer « un sentiment d’identité » ; et dans sa perspective de Nigériane : « apprends-lui à se sentir fière de l’histoire des Africains et de la diaspora noire ». Une suggestion aisément transposable à d’autres destins historiques puisqu’il permet de connaître et de distinguer privilèges et inégalités. La quatorzième suggestion, enfin, porte sur la manière de lui faire comprendre l’oppression : elle n’est pas l’apanage des puissants. Des opprimés peuvent l’exercer, des femmes aussi : « Il y a dans le monde beaucoup de femmes qui n’aiment pas les autres femmes. […] "Je ne suis pas féministe" comme si le fait qu’une personne née avec un vagin déclare une telle chose discréditait automatiquement le féminisme. Qu’une femme revendique de ne pas être féministe n’enlève rien à la nécessité du féminisme. Au contraire, cela nous montre l’étendue du problème, l’ampleur de l’emprise du patriarcat ».

D’anecdotes en récits, c’est bien d’une oppression à la fois spécifique aux femmes noires et semblable à l’aune du patriarcat universellement répandu que la romancière raconte et fait vivre à ses lectrices et lecteurs. Interrogée par Minh Tran Huy dans Madame Figaro, le 31 mars 2025, sur son long silence, l’écrivaine répond : « J’ai commencé ce livre après sa mort (la mort de sa mère), et je savais que je voulais écrire sur la vie des femmes, mais je n’avais pas prévu que les relations mère-fille y seraient si présentes… J’ai traversé une période difficile – le syndrome de la page blanche – et pendant des années, si j’ai pu écrire des essais, je n’ai pas réussi à écrire de fiction alors que c’est ce que j’aime le plus au monde. Et j’ai le sentiment que quand ma mère nous a quittés, elle a décidé de m’occuper parce qu’elle savait que je serais dévastée – je suis convaincue qu’elle m’a aidée à me remettre à l’écriture ».

Quatre femmes partagent leur histoire, entraînant dans leur sillage d’autres femmes encore qui n’ont pas le premier rôle mais qui éclairent leur profil. Ces quatre femmes sont originaires de l’Afrique de l’ouest. Les Nigérianes d’abord : Chia (Chiamaka) qui a trouvé sa voie en devenant conteuse de voyages à travers le monde et qui cherche, sans succès, l’homme de sa vie ; son amie Zikora, avocate célèbre, catholique et assez réac. qui se retrouve mère célibataire après une erreur d’aiguillage qu’elle n’a pas vu venir… ; Omelogor, cousine de Chia, partagée entre le Nigeria où elle devient une brillante femme d’affaires dans la banque, tout en continuant à être aimantée, à son corps défendant, par l’Amérique, féministe convaincue, rebelle et provocatrice. La quatrième est tout à fait différente : c’est Kadiatou qui s’occupe du quotidien de Chia (ménage, cuisine et tressage) et dont la vie bascule quand elle est brutalement agressée par un mâle blanc tout-puissant, dans l’hôtel de luxe où elle travaille comme femme de chambre. Si les trois premières sont en manque de réalisation de leurs rêves, Kadiatou qui a réalisé le sien, au bout d’un parcours semé d’embûches et de violences, le voit brisé par les hommes de pouvoir.

Dans les Inrockuptibles, Nelly Kaprièlian se déclare déçue par le roman après s’être précipitée pour le lire : elle s’est ennuyée et n’y a vu qu’une pâle copie d’Americanah. Elle parle même de « prêt-à-filmer pour Netflix »… J’aurais aimé avoir la même impression qui m’aurait dispensée d’écrire cette chronique…

D’autres lecteurs.rices n’ont pas la même appréciation. En ce qui me concerne, chacune des histoires m’a accrochée pour la particularité qu’elles mettent en lumière de personnalités bien trempées dans des milieux favorisés, ce qui facilite le quotidien – je ne sais pas très bien pourquoi depuis le roman de Marie Ndiaye, Trois femmes puissantes, on éprouve le besoin de donner ce qualifiant à toute héroïne africaine… Au fur et à mesure de la lecture, beaucoup est évoqué et même décrit de ce qui fait la vie des femmes et le vécu de leur corps. Leurs expériences amoureuses montrent leurs rêves et leur vulnérabilité, la complexité de l’amour qu’on croit éprouver et qui se révèle décevant. Il est certain qu’au passage, les hommes en scène ne sont pas épargnés mais toujours redimensionnés dans leur contexte de vie.

Pour chacune de ces histoires, des séquences m’ont particulièrement happée. Ainsi Chia décrit le confinement et son vécu, à l’ouverture du roman, avec précision et lucidité : « Parfois nous vivons durant des années avec des désirs intenses que nous ne pouvons nommer. Jusqu’au jour où une fissure apparaît dans le ciel, s’élargit et nous révèle à nous-mêmes, comme le fit la pandémie, car ce fut pendant le confinement que j’entrepris de passer ma vie au crible et de nommer les choses restées longtemps innommées ». Dans l’histoire de Zikora, c’est la description de son accouchement : « Lorsque Zikora poussa un hurlement, un son fulgurant qui lui fut comme arraché, sa mère dit calmement en igbo : "c’est ca un accouchement" ». Quant à Omelogor, il y aurait trop de passages à citer : de sa manière de détourner des fonds de la banque pour les distribuer à des femmes dans le besoin, se donnant en quelque sorte bonne conscience des richesses accumulées en toute corruption ; de son désir-refus d’enfant, de son changement de route : de la banque à l’étude de la pornographie et du blog qu’elle entretient pour ouvrir les yeux aux hommes, ses messages commençant par « Chers hommes » et finissant par « N’oubliez pas, je suis dans votre camp, chers hommes »…

Chaque histoire a son lot de surprises et de contradictions, ce qui explique aussi les très nombreux dialogues où les personnages confrontent leurs points de vue. Toutefois, le roman prend une autre force à la p. 255 quand on entre dans le roman de Kadiatou. Ces 150 pages (ainsi que les prolongements qu’il y aura ensuite) sont la partie magistrale de cette œuvre. En huit chapitres, on découvre Kadiatou enfant dans sa Guinée natale, entourée de sa famille puis les pertes qu’elle doit affronter avec la mort de son père puis celle de sa sœur, son installation en ville, la rencontre de l’homme qu’elle aime, la demande du visa pour partir en Amérique avec les mensonges qu’il faut raconter pour l’obtenir, ses déboires en Amérique jusqu’à l’obtention de ce dont elle rêvait, de ce dont elle s’est contentée : un modeste appartement pour sa fille et elle, un travail annexe chez Chia et un emploi sûr dans un hôtel de luxe.

Dans la « note de l’autrice » que Chimamanda Ngozi Adichie dit avoir été obligée d’écrire à la demande de ses éditeurs qui craignaient un procès puisque l’histoire de Kadiatou était inspirée de celle de Nafissatou Diallo sans être son histoire. En réalité, elle avait écrit au sujet de l’agression sexuelle subie, en août 2011, et elle ne pensait pas revenir sur le sujet. Se posant alors des questions sur l’affaire, son article n’était favorable ni à la victime ni à l’agresseur. Néanmoins le « sujet » est restée en elle, ayant conscience que « la trame de son existence », celle de Nafissatou Diallo, était « à jamais déchirée ».

Et sans qu’elle puisse expliquer le cheminement qui fait que l’imaginaire d’un écrivain s’empare d’un sujet réel pour le redimensionner et l’explorer, cette histoire s’est imposée à elle, avec ses propres moyens et sans une connaissance informée de la vie de la personne réelle. Son désir a été d’"humaniser" cette victime : « un être humain au jour le jour n’est pas une succession sans fin de vertus et ne devrait pas l’être. Une victime n’a pas besoin d’être parfaite pour mériter d’obtenir justice ».

Pour que cette histoire ne disparaisse pas de la mémoire humaine ornée seulement de toutes les médisances qui se sont accumulées sur cette femme africaine, doublement anéantie par la domination, du prédateur puis de la justice, la fiction a un rôle d’interrogation, d’invention et la seule chose que la romancière n’ait pas transformée est le récit de l’agression fait par Nafissatou Dallo : « le germe autour duquel mon imagination se déploierait ». Elle conclue ainsi : « J’ignore ce que Nafissatou Diallo a ressenti parce qu’il m’est impossible de le savoir, mais je peux l’imaginer en racontant la vie d’un personnage fictif, puis inviter les lecteurs qui le souhaitent à ce geste lui rendant sa dignité ».

C’est avec un réel intérêt que j’ai suivi et adhéré à cette re mise en dignité d’une femme agressée à laquelle la fiction rend son humanité et pour moi, cela reste le point d’orgue inoubliable de cette fiction où on apprend, on rêve, on projette et on se retrouve en tant que femme.

Chimamanda Ngozi Adichie, L’Inventaire des rêves , Gallimard, mars 2025, traduction de l’anglais (Nigeria) par Blandine Longre, 656 pages, 26 euros.